在数字雨后面

Dec 7th, 2011 Posted in 生活记录 | 12 comments »如果我们在十几年前的网上相识,你一定记得我曾经大力鼓吹过的一个网站。http://jwz.org/ 那时候,年轻的程序员们都被《MATRIX》迷的神魂颠倒。而MATRIX的现实版,就是这个网站的主人,Jamie Zawinski.

有一年公司派我去学Linux,学到些什么都忘记了,就记得那个帅哥老师。因为他我从不逃课,每到周三晚上,必定赴约一般庄严地走入信义路教育训练处的大楼。女同事们听到我的鼓吹,到我上课的日子,就和我一起来,同样好奇的还有Airy Huang。我就是在Linux的课上,看到一个屏幕保护的程序,和MATRIX一样,满屏绿色的代码往下掉,简直酷毙了。我回去就把办公室所有的电脑都装上了这个screen saver. 可以看到满屋子MATRIX的数字雨,虚拟和现实,交相辉映。

MATRIX DIGITAL RAIN

做IT的女生,哪里有不崇拜黑客英雄的。我在那个screen save下面发现了一行小字。作者,http://jwz.org/。那个网站酷弊了,是迄今为止我印象最深刻的个人网站。在编译码的丛林里找到一个工作经历的链接,按下去一看,第一行字就被逗乐了。

Back before you had heard of Netscape, I was responsible for the Unix versions of Netscape Navigator through release 1.1.

“早在你听说过Netscape之前,我就已经负责开发Netscape Navigator 1.1 的UNIX版本了。”

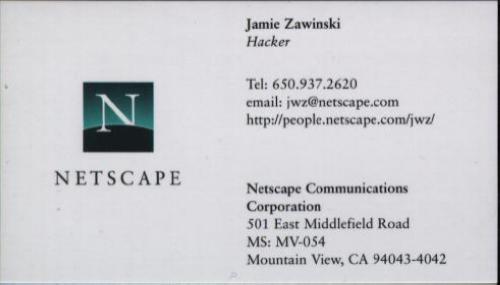

谁呀这么拽。乔布斯看到肯定气坏了。但区区在下我看了,只有给王佩用富春江水吃药,佩服的滔滔江水啊。我仔仔细细翻遍了他的网站,还找出来他的名片页,今天去没有找到,不过记得地址。那年头往名片上写的Title,比较牛的就是总经理,总裁,董事长什么的,再不济也得来个项目经理,写着业务员那就逊弊了。但这张名片上写的在Netscpae工作头衔,叫做HACKER.

Hacker

Jamie Zawinski就是Netscape浏览器的主要设计者。他出生与匹兹堡,中学没有毕业,就已经是一个天才的程序员,15岁开始在卡耐基梅隆大学做Lisp研发,一个小毛头和一堆研究生在一起。90年代初,去了加州,加入著名的网景——Netscape.

在90年代中期,Netscape占据了90%以上的浏览器市场,是先于网络泡沫出现的商业宠儿,但微软下大成本,出钱出人,设计了IE浏览器免费释放,并和windows捆绑,netscape很快就完了。到98年,著名的Netscape Communicator遭遇了无情的溃败。IE一下子成为主流,直到今天。

JWZ建议Netscape把communicator的代码全部开放,开展了一个新的项目,叫做Mozilla,这个名字,就是JWZ同志给起的。Mozilla有一系列的产品,Firefox浏览器,和原来的Netscape非常相像,从零开始,非主流,广泛合作,非暴力发展。在IT行业里,逐渐成为新的生产力的代表,是IT青年们让自己显得与众不同的一个标签。Firefox慢慢成长壮大,终于在市场份额到了20%多的时候,又被另一个IT巨人Google的浏览器超越。有一部纪录片介绍98年的Netscape,叫做《Code Rush》,奔腾的代码。IT青年,文艺青年,二青年们,不要错过。

我已经很久没去瞻仰JWZ的网站,今天看了阮一峰的文章,又想起他。99年JWZ从Netscape辞职,在旧金山买下了一家小酒馆,DNA Lounge,开业的过程屡经挫折,今年,他又买下旁边的餐馆,取名DNA Pizza。

他现在还在维护多个项目,比如Xscreen saver,他当年生微软的气,所以提供的屏幕保护,只有Linux和Mac版的,他在网站上给windows用户留了恶狠狠的一句话:

Windows users: There is no Windows version of xscreensaver, and there never will be. Please stop asking. Microsoft killed my company, and I hold a personal grudge. I don’t use any Microsoft products and neither should you.

“没有windows版本的xscreensaver,永远也不会有。别再问了。微软杀掉了我的公司,我保留个人恩怨,不用任何微软的产品,你也不应该。”

当年的愤青,今年已经四十多岁了。新一代在成长。JWZ这样的人多起来。

我认识一个男孩,Wayne Chang,今年27岁,五岁从台湾来的,在这里上到高中快毕业才解决了身份问题。他7岁开始写了自己的第一个程序,15岁已经和Napster合作,高中毕业前,就已经可以靠写程序,赚很多钱了。大学考上了UMASS Amherst,上了不久,就和他姑姑说,想退学。他的理由是,大学毕业了能做什么呢?不就是找工作赚钱吗?但我现在已经能做,需要大学毕业做的工作,为什么还要上大学呢?姑姑说不过他,就让他退学了。

Wayne做过很多著名的项目,包括Dropbox,Instagram,太多了。他自己开发的i2hub,打败了Facebook的同一类点对点传输程序。他们在波士顿这些20出头的年轻人,形成了新的IT圈子。电影《社交网络》里面,孪生兄弟有一个亚洲的Partner,原型就是Wayne Chang. 那两个孪生兄弟拿到了Facebook 85 million的赔偿金,完全没有分给他。现在他和Winklevoss兄弟在打官司。

因为认识Wayne,我和马克扎克博格,间隔变为二度空间,和地下的乔布斯先生,也只有三度空间了,哎呀呀。。。